尿蛋白阴性,哪来的这么多管型?检验人,这类病例需警惕!

2023-06-09 16:00 文章来源:

作者:马晓云

单位:同济大学附属东方医院胶州医院检验科

尿常规作为检验科最基础的检测项目,其重要性不言而喻。而尿有形成分检查是尿常规检验的重要内容,对疾病的诊断、治疗效果监测、预后判断等发挥着不可替代的作用。管型(Casts)作为尿沉渣中的有形成分之一,其性质与肾脏疾病有着密切的关联,对判定肾损害有重要价值[1] 。

当尿中出现“大量病理管型,尿蛋白定性阴性,肌酐、尿素氮不高”的情况时,你会怎样分析呢?

案例经过

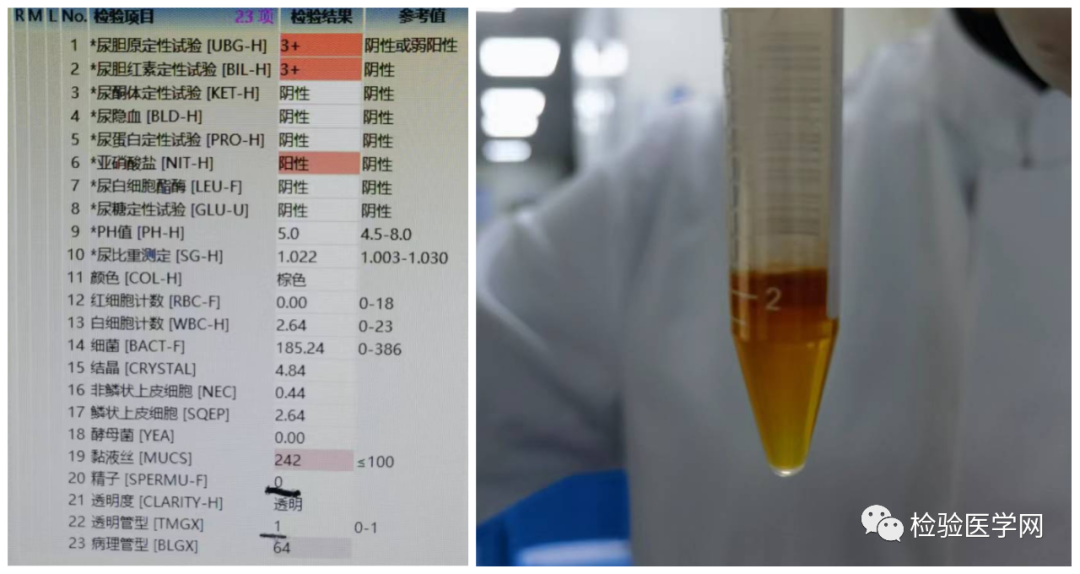

患者,老年男性,尿蛋白定性试验阴性,尿液分析仪提示:病理管型数量 64/ul(参考范围 0-1/ul)、尿胆原3+、尿胆红素3+,尿液黄褐色、无明显浑浊。具体结果如下图所示:

尿液分析仪尿常规+沉渣结果和尿外观

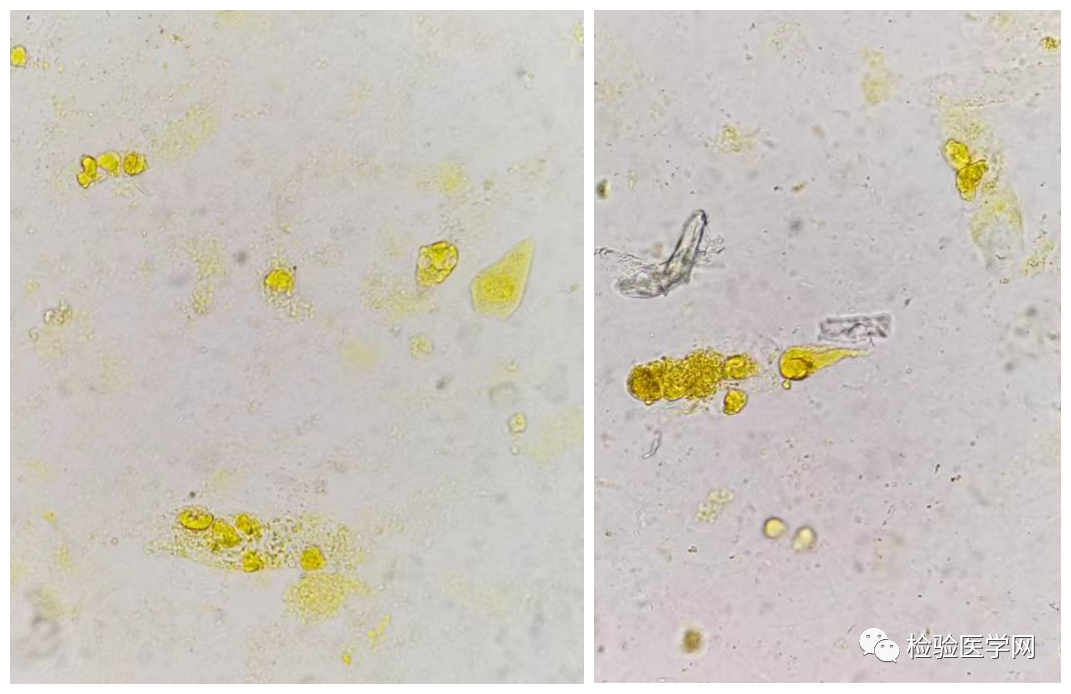

显微镜检查见尿中有大量散在细胞和透明管型及病理管型,病理管型多黄染。

采用直接镜检法观察尿沉渣,镜下易见肾小管上皮细胞,病理管型内细胞黄色,体积比白细胞大2-4倍,排列松散。

直接镜检法镜下未染色肾小管上皮细胞和肾小管上皮细胞管型(10X40倍)

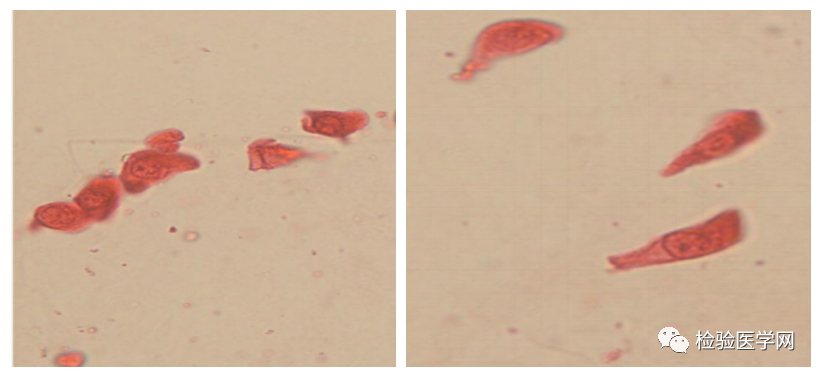

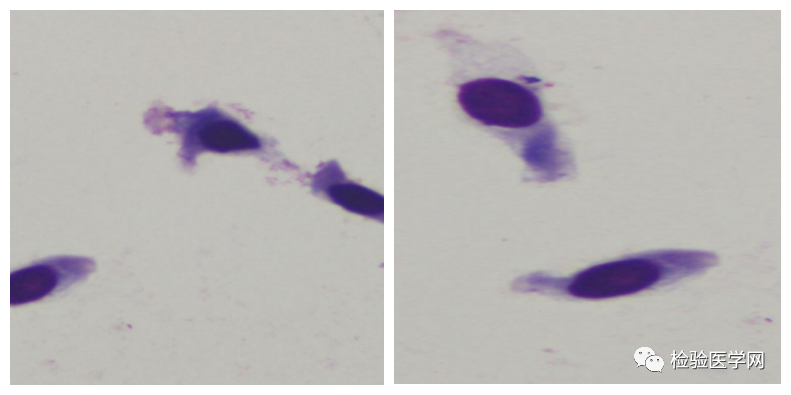

为准确鉴别所见管型内容物为肾小管上皮细胞、移行上皮细胞或吞噬细胞,在无适合尿液活体染色的SM染液和S染液情况下,采用尿沉渣伊红染液活体染色法和尿沉渣离心涂片瑞氏染色法相结合,分别观察镜下管型内外细胞形态。

可见胞体多呈多边形或不规则形,细胞核单个,圆形或椭圆形,染色质致密浓染,着色不均,三种方法观察均具备肾小管上皮细胞典型特征,进一步明确镜下所见是肾小管上皮细胞管型。具体结果如下:

伊红活体染色下的肾小管上皮细胞 (10X40倍)

瑞氏染色下的肾小管上皮细胞 (10X100倍)

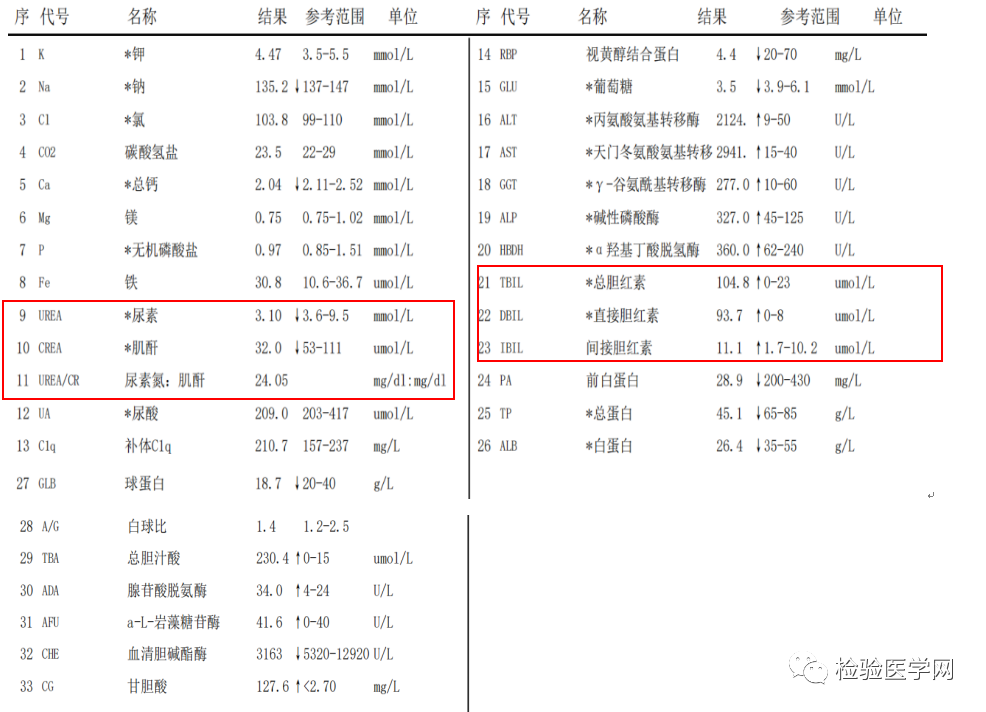

翻看当日其他实验室指标,具体如下:

生化检测结果

乙肝五项定量检测结果

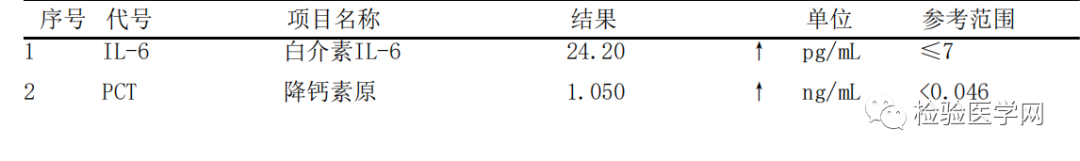

感染指标两项

血肌酐、尿素氮不高反低,BUN/CR、补体CIq均正常,血总胆红素和直接胆红素增高明显,DB/TB比值达89.4%,转氨酶增高20-40倍,前白蛋白异常偏低,生化结果提示病人存在严重肝衰、低蛋白血症。

查看患者病历:食道癌术后、纵隔淋巴结转移、肺部感染、肝内多发转移、胆汁淤积,同时该患者还是慢性病毒性乙型肝炎。

正常尿中无肾小管上皮细胞管型,增多常见于急性肾小管坏死、急性肾小球肾炎、慢性肾炎晚期、肾小管病变、肾病综合征、肾淀粉样变性、间质性肾炎、子痫、药物中毒、重金属(如镉、汞、铋)中毒等。肾小管上皮细胞管型也是肾移植术后三天内出现排斥反应的可靠指标之一。

而此刻尿液内出现该类管型,提示该患者已出现不同程度的肾脏损伤。是检测干扰还是其他原因导致如此矛盾的检查结果呢?

案例分析

该患者食道癌术后转移,实验室指标提示亚急性肝衰竭、慢性乙型病毒性肝炎,影像学检查亦提示肝内转移、胆汁淤积。加之使用抗癌药及病情进展等因素,进一步加剧患者急性肝衰竭。

查阅相关文献可知,阻塞性黄疸时可偶见肾小管上皮细胞管型,当重症肝病时,肾小管上皮细胞管型成堆出现则提示病人重型肝功能障碍,且肾小管已经受累[2]。

肾小管上皮细胞来源于近曲小管至髓袢、远曲小管、集合管、肾乳头的管腔,只有当病变累及肾小管时,肾小管上皮细胞受损,从基底膜脱落,经尿沉渣镜检才会发现肾小管上皮细胞明显增多或出现肾小管上皮细胞管型,提示肾小管急性炎症或坏死。如果临床不能及时有效干预,有急性肾衰竭的可能。

在肾小球肾病的进展过程中,病理成分升高的顺序依次为:尿黏蛋白、尿微球蛋白、尿管型、尿白蛋白(干化学中的蛋白)、血肌酐和尿素氮、尿红细胞,所以很多情况下,管型阳性会早于白蛋白阳性,更早于传统肾功能异常出现[3]。

传统的肾功能检查项目(尿素、肌酐等)只有当GFR下降到正常的1/2-1/3时才会出现病理性升高,才能反映出肾小球滤过率(GFR)的变化。一旦血肌酐和尿素氮水平上升,肾脏病变大多进入不可逆期。

该病人现在肌酐、尿素氮不高反低与肝衰、低蛋白血症有关,而该病人所查尿常规蛋白是采用干化学试带法进行的蛋白定性检测,该方法所用指示剂的蛋白质误差原理仅对白蛋白敏感,对球蛋白敏感性仅为白蛋白的1/50~1/100[4]。同时,病人目前炎症指标提示存在重症感染,不排除该病人使用青霉素、庆大霉素、磺胺类药物干扰导致尿蛋白定性试验假阴性可能。

另外,尿管型的形成需要一定的时间,而尿液中检出管型代表了尿蛋白曾经出现过升高情况,这与本次尿常规中蛋白呈阴阳性并没有必然联系。肌酐、尿素氮的升高和尿蛋白阳性更多体现肾脏早期以后的病变,而血清胱抑素C(Cys-C)、尿微量白蛋白(mALB)、血尿β2-微球蛋白(β2-MG)、N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG)等肾早期损伤指标能更好地反映肾脏早期病变。因此,联系临床建议尽快完善肾早期损伤指标检查,增加尿常规沉渣送检频次,密切观察肾功能变化,避免急性肾衰竭可能,以免延误病情。

案例总结

尿液病理性管型的出现对判定肾损害具有重要价值。在工作中遇到形态与实验室相关指标矛盾的情况时,如何正确有效地进行细胞形态学鉴别,如何结合实验室相关指标及临床病历信息综合分析,如何高效与临床沟通,为临床提供高质量的检验结果,起到预防与警示作用,是当下检验人应具备的检验医学素养!

专家点评

李玉杰主任技师 同济大学东方医院胶州医院检验科主任

日常工作中遇到形态与实验室相关指标矛盾时,及时正确的形态检验能力结合生化指标的综合分析至关重要。在当前复杂的医疗环境下,加强临床医生与检验科相互沟通、密切配合,才能共同抵御医疗风险,更好地为患者服务!

【参考文献】

[1]阮亦君.尿沉渣管型检查[J].临床医学,2012,25(3):395-396.

[2]秦立,陈宗波,梁莉等,肝吸虫感染致多器官损伤1 例报道,养生保健指南,2020